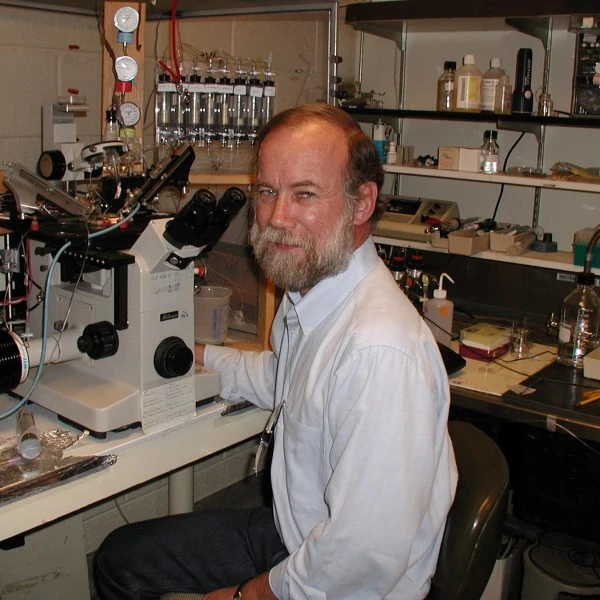

Esordisce in un giorno d’estate il piccolo Paul: il 17 settembre del 1944, ad Houston, in Texas, primo di quattro figli di una famiglia di religione battista rigidamente osservante. Nasce nello Stato della Stella Solitaria, con un difetto scritto nei geni, ma non nel proprio cielo. Per tutta la vita Paul immagina di non vedere la luce del nuovo millennio e spera che nemmeno la fibrosi cistica ci riesca. Lui e la fibrosi cistica non sono amici. L’uno ucciderà l’altro, perché Paul è malato di fibrosi cistica, ma è anche uno scienziato che cerca la cura definitiva per sconfiggerla. Ad oggi il duello è aperto. «Se vincerò, sarà valsa la pena di vivere per lottare – dice Paul. Se non vincerò, sarà valsa la pena di vivere per lottare. D’altra parte, come scrive Kazantzakis in Zorba il Greco, “La vita è fatica. Solo la morte non lo è”».

Com’eri da piccolo e cosa sognavi di fare da grande?

«Mi facevo molte domande da bambino: la mia vita era piena di cose strane. A partire dal fatto che tossissi molto, avessi sempre la bronchite e qualche linea di febbre, soprattutto in inverno. Dovevo convivere con un mal di pancia persistente ed ero pelle e ossa. Poi c’era il mistero per cui la maggior parte delle mie magliette erano macchiate di ruggine, diversamente da quelle dei miei fratelli e di mio padre, che venivano stese sullo stesso filo della biancheria; i miei vestiti, asciugando, diventavano rigidi con delle strisce bianche di sale incrostato e gli animali amavano leccarmi. Mi piacevano i film e le storie di cowboy. Avevo un cavallo, cani, conigli, galline, maiali e una mucca con il vitellino. Dicevo di voler diventare il proprietario di un ranch. Mia madre diceva che la mia curiosità mi avrebbe fatto diventare esperto di tutto e maestro di niente; voleva facessi il missionario, ma l’idea non mi entusiasmava. Forse, alla fine, tutti diventiamo missionari».

Quand’è che la Scienza divenne la tua religione?

«Nel 1963, quando, con un progetto sulla protonazione, vinsi il volo per la Fiera Nazionale della Scienza, che quell’anno si teneva ad Albuquerque, in New Messico. La fascinazione per la chimica risale però agli anni del liceo, quando iniziai a scoprire che il mondo poteva essere descritto con simboli chimici, fisici e matematici e che una molecola, il sale per esempio, poteva sciogliersi nell’acqua e trasformarsi in due entità libere in grado di trasportare la corrente. Allo stupore si univa la tristezza di scoprire che le cose che prima consideravo come singole unità: le piante, gli animali, le persone, erano destinate a decomporsi e che solo gli elementi più piccoli erano eterni».

Come avvenne che ti fosse fatta diagnosi di fibrosi cistica?

«All’età di 16 anni, in seguito a complicazioni dovute a una bronchiectasia cronica, mi venne asportato il lobo superiore del polmone destro. Ero uno studente del primo anno presso l’Università del Texas, ad Austin, quando l’idea del matrimonio mi portò a indagare l’impatto sulla mia salute della mia tosse cronica e di quella che era stata definita ‘bronchiectasia’. Volevo sapere che aspettativa di vita avessero le persone con bronchiectasia. Studiando le patologie dei polmoni in biblioteca, scorsi una nota a piè di pagina che rimandava alla fibrosi cistica. I sintomi mi erano molto familiari, li sperimentavo da sempre, ma a farmi raggelare furono le ultime righe: “Malattia mortale; i pazienti non sopravvivono oltre i sei – sette anni d’età”. La stanza in cui mi trovavo, con i suoi soffitti a volta, divenne enorme e distante. Avevo letto una sentenza di morte: la mia. Sarei morto presto. Il fatto che fossi già 12 anni più vecchio dell’età media per un paziente FC passò quasi inosservato. Andai dal mio pneumologo: non riteneva possibile avessi la fibrosi cistica, ma m’indirizzò comunque da uno specialista, il dottor Gunyon Harrison, che confermò la mia diagnosi. Avevo 19 anni e diventai il paziente più vecchio che avesse mai visto».

Che tipo di studi hai fatto?

«Quando iniziai l’università vinsi una borsa di studio in ingegneria meccanica, ma dopo un anno decisi che volevo scrivere e così cambiai: scelsi come materia principale letteratura e come materia secondaria matematica. Ero combattuto tra il vivere un’esistenza breve ma intensa come un poeta e il desiderio di indagare nel profondo i meccanismi della vita, la cosa però richiedeva tempo e studio. Poi venne Il dottor Zivago e il mio destino sembrò segnato. Hollywood aveva lasciato il segno: sarei diventato un medico-poeta. Seguii i corsi per iscrivermi alla facoltà di medicina. Mi pareva che essere medico significasse avere delle abilità utili ovunque».

Invece le cose andarono diversamente. Com’è che abbandonasti l’idea di fare il medico?

«Ero stato accettato alla scuola di medicina di Galveston, in Texas. In occasione di una visita lo dissi al dottor Harrison. Andò su tutte le furie. Iniziò a piantarmi le sue famose dita nel torace e a urlare perché cazzo volevo fare una cosa del genere. Finire all’ospedale a visitare tutti quei pazienti pieni di microbi era proprio quello di cui avevo bisogno. “Nossignore – gridò –, tu non vuoi fare il medico, tu vuoi diventare uno scienziato”. E aggiunse: “Guardami, sono un guardiano dello zoo. Tu non vuoi essere un guardiano dello zoo. Tu vuoi diventare uno scienziato. Va’ a parlare con quel tipo, Charles Philpott, a Rice, e prova a fare lo scienziato”. Ci andai. Il dottor Philpott aveva due nuovi microscopi elettronici per osservare le incredibili parti all’interno delle cellule. Improvvisamente passai dalla prospettiva di frequentare la facoltà di medicina indebitandomi per 10.000 dollari l’anno, a quella di essere pagato 6000 dollari l’anno dallo Stato per diventare uno scienziato».

Zivago avrebbe approvato. Ci fu una qualche esperienza che rafforzò la tua ugenza di fare ricerca?

«L’incontro con Francisco Escamilla. Davo una mano a fargli la terapia respiratoria. Aveva quattro anni ed era malato. Sua madre era giovane, bellissima e triste. La fibrosi cistica era meschina. Avrebbe ucciso Francisco senza un motivo e torturato sua madre per sempre. Come c’era riuscita? Perché i suoi polmoni s’infettavano? Perché gli antibiotici non avevano effetto? Perché il pancreas non funzionava? E perché c’era così tanto sale nel suo sudore? E ancora più condraddittorio: che cosa c’entravano le infezioni polmonari con il pancreas rovinato e il pancreas con il sudore salato? Qual era il difetto comune a tutti questi problemi? E perché io ero ancora vivo a vent’anni e Francisco moriva a quattro? Lo volevo sapere. Divenne importante fare qualcosa. Divenne importante scoprirlo. Divenne importante contrattaccare. Solo la scienza offriva un’arma, ma non avevo idea di come combattere».

Erano gli anni Sessanta. Cosa diresti di quel periodo?

«Gli anni Sessanta furono sperimentali. Il miracolo è essere sopravvissuti. A casa prendevo i miei antibiotici e li inalavo con il nebulizzatore. Alle feste facevo lo stupido e inalavo altre cose. Nel mio nebulizzatore ho fumato ogni tipo di ‘idee’: miscugli di antibiotici, alcool, acido acetico, bicarbonato… Alcuni dei risultati erano chiari. Ai polmoni non piace la tequila, anche se è un antisettico, e sopportano ancora meno l’acido. Il bicarbonato funziona. La cloromicetina non nebulizza bene, ma assunta per via orale è una straordinaria sterminatrice di microbi, anche se dopo poco mi faceva sentire male tanto quanto i batteri che aveva ucciso. Le tatracicline provocano terribili dolori addominali. Mettevo in pratica l’assioma di Benjamin Franklin: “non credere a niente di quello che senti e solo alla metà di quello che vedi”. Sperimentavo, a casa come in laboratorio».

Come si è evoluto nel tempo il tuo atteggiamento nei confronti della malattia?

«All’inizio ero molto restio a dire di avere la fibrosi cistica. Semplicemente non ne parlavo. Volevo che nessuno lo sapesse ad esclusione della mia famiglia, degli amici più cari e di chi aveva realmente bisogno di esserne a conoscenza, e insistevo perché mantenessero il segreto. Giustificavo il mio atteggiamento con il fatto che non volevo che la malattia influenzasse la mia carriera professionale. Quello che ottenevo dovevo essermelo meritato, senza decisioni dettate dalla compassione. Inoltre, a quel tempo, la fibrosi cistica era una sentenza di morte e la morte spaventa le persone. Come tutti, volevo essere accettato come persona e non spaventare la gente per essere segnato. Capitò che nella metà degli anni Ottanta, mentre facevo parte del corpo docente dell’Università della California, a Riverside, accordai un’intervista a un giornalista che voleva raccontare la mia storia sul giornale. Da allora cominciai a pensare che non c’era motivo di nascondere la mia malattia: la società, d’altra parte, anche grazie al progresso della medicina e della scienza, aveva sviluppato una conoscenza della vita e della morte sufficientemente avanzata. Oggi, a distanza di anni, e a dimostrazione di quanto diceva Mark Twain, che “due persone possono mantenere un segreto se una di loro è morta”, sono diventato quasi famoso per avere la fibrosi cistica».

Cosa fai per mantenerti in salute?

«Penso che ogni paziente FC sia unico e debba seguire prima di tutto i consigli del proprio medico. Personalmente faccio attività fisica tutti i giorni e quando posso vado anche a lavorare in bicicletta; uso regolarmente il nebulizzatore e cerco di essere rigoroso circa l’igiene e l’evitare contatti che favoriscano la trasmissione di virus e batteri in genere. Faccio quello che si deve fare: qualsiasi trattamento aiuti i polmoni a mantenersi puliti».

Che tipo di rapporto hai con il tuo medico? Non dev’essere facile gestire un superpaziente come te.

«Infatti fanno quello che dico io – ride Paul – perché sono più vecchio». Poi aggiunge: «in realtà c’è un rispetto neutrale tra noi. Io dico la mia opinione, ma quella dei medici è normalmente in linea. Cerco di lasciarli fare quello che pensano sia meglio per me. Tra l’altro anche mia moglie è medico, dunque devo cercare di farli tutti contenti».

E così sei sposato. Hai anche dei figli?

«Sì, sono sposato con una meravigliosa europea (belga), premurosa e molto bella, e ho un figlio trentunenne adottato durante il mio primo matrimonio».

Qual è l’insegnamento più importante che pensi di avergli trasmesso?

«Di essere onesto e dire la verità, anche se non sempre si può, perché a volte le conseguenze sono peggiori di una bugia».

Ti ha mai fatto paura la fibrosi cistica?

«No, non realmente. Mi sono spaventato in un paio di occasioni in seguito a delle forti emottisi, ma non credo che la fibrosi cistica sia una malattia che fa paura. C’è una cosa che voglio chiarire riguardo al morire: la morte fa parte della vita; tutto quello che vive muore; tutti quelli che vivono non vogliono morire. Come risolvere il problema? Credo che più hai presente la precarietà della vita più vivi e impari ad avere cura del tempo».

Come convivi con la malattia?

«La fibrosi cistica fa parte delle nostre vite di pazienti, ma non ci definisce come individui».

Che cosa ti definisce come individuo e che cosa ti fa sentire realizzato?

«Domanda difficile! Dire che ognuno di noi è diverso e speciale è scontato; spiegare perché alcuni di noi siano abbastanza speciali da avere la fibrosi cistica è impossibile, ma lo siamo. Delle migliaia di geni che ci determinano, quello FC è uno soltanto. Ha un impatto, talvolta molto grande, ma rimane solo una parte di un tutto infinitamente più vasto. Mi piace portare l’esempio di Steven Hawkins, il famoso astrofisico, che è anche completamente paralizzato. Chiaramente sono il suo pensiero e la sua visione del nostro universo a definirlo, non la paralisi. Non è semplice sentirsi realizzati; penso sia più facile sentirsi utili. Ho l’impressione che il dono e l’impegno che tutti ereditiamo sia un bisogno di fare qualcosa per qualcun altro. Credo che per sentirci felici abbiamo bisogno di sentirci importanti. Siamo tutti necessari in diversi modi. Scoprire come possiamo esserlo è decisivo per vivere la vita migliore che possiamo. In campo scientifico capita di rado di vivere l’Eureka, ma quando succede di osservare qualcosa per la prima volta, la sensazione di una scoperta che potrebbe essere utile dà una buona raison d’etre. Sono questi momenti estatici che fanno progredire la scienza».

È vero che per i primi esperimenti utilizzavi campioni del tuo sudore e della tua pelle e ne porti le cicatrici sulle braccia?

«Sì, qualche cicatrice sulle braccia e sulle gambe, ma non così tante!».

Il tuo contributo più alto alla ricerca viene dalla dimostrazione di come la fibrosi cistica dipenda dal modo con cui il sale viene trasportato dentro e fuori alcune cellule. Come lo scopristi?

«Iniziai a lavorare sulla FC durante il dottorato di ricerca, ma quando andai all’UCLA (Università della California, Los Angeles), nei primi anni Settanta, decisi di studiare la ghiandola sudoripara perché il suo difetto era chiaro; non veniva distrutta dalla malattia; potevo procurarmela viva e fresca con piccole biopsie della pelle di soggetti sani e affetti dalla malattia. Ci vollero dieci anni per sviluppare le tecniche e ottenere i dati che mostravano come il difetto di base fosse dovuto all’ostruzione del passaggio degli elettroliti (in particolare del cloro) e dell’acqua, dall’interno all’esterno delle cellule epiteliali. La scoperta venne pubblicata nel 1983, dopo che mi ero trasferito presso l’UCR (Università della California, Riverside). Verso la fine degli anni Ottanta, la nostra conoscenza delle ghiandole sudoripare crebbe. Il gruppo che clonò il gene utilizzò le cellule delle ghiandole sudoripare per aiutare a trovare il gene difettoso nella FC. Più di recente, la società che ha commercializzato il Kalydeco per il trattamento dei pazienti con la mutazione G551D, ha utilizzato il difetto nel movimento degli ioni cloruro per selezionare molecole potenzialmente benefiche tra mezzo milione di composti e trovarne qualcuno in grado di migliorare la circolazione del cloro nelle cellule FC. Tuttavia, non sono mai stato soddisfatto di questo difetto come base dei problemi degli organi in FC, perché non lo abbiamo potuto mettere direttamente in relazione con il vero problema del ristagno del muco in tutti gli organi colpiti. Per molti anni mi parve più probabile che il problema centrale fosse dovuto a un difetto nel movimento di un altro ione, chiamato ‘bicarbonato’. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a trovare le prove che il bicarbonato svolge un ruolo molto importante nella formazione del muco e, se manca, il muco sembra rimanere denso come quello dei fibrocistici. Siamo molto entusiasti di questi risultati e delle loro implicazioni per la FC, anche se siamo consapevoli che servirà del tempo perché il nostro lavoro venga compreso e altri inizino a dare il loro contributo per arrivare a una conoscenza superiore dei meccanismi e a delle soluzioni pratiche».

Ti ricordi quando incontrasti Gianni Mastella?

«La prima volta mi sembra a Gerusalemme, nel 1985, a un congresso, ma è come se avessi sempre conosciuto Gianni. Credo sia stato uno dei primi medici a capire il lavoro sul difetto del cloro. Di conseguenza ebbe l’idea di organizzare a Verona uno storico congresso. Fu nel 1987, 25 anni fa. Considero ancora il suo invito a portare il mio contributo come uno dei più grandi complimenti che abbia mai ricevuto. Lavorare alla conferenza con lui e poi parteciparvi mi diede la possibilità di conoscerlo. Da allora nutro per lui una grandissima ammirazione».

Chi è Gianni Mastella per Paul Quinton?

«Quando penso a Gianni Mastella o lo incontro, vedo un volto con il sorriso più affettuoso e un uomo con l’abbraccio più premuroso che conosca. Gianni è oggi uno dei membri più anziani della comunità FC mondiale (devo ammettere di esserlo anch’io!) e da quando lo conosco non è mai cambiato. Rappresenta un collega esemplare nella dedizione, nella passione e nell’assistenza, che ha dedicato la propria vita a prendersi cura degli altri e a cercare di comprendere i problemi che li affliggono. Continua a partecipare fedelmente ai congressi internazionali con il medesimo interesse e zelo. Sono certo che goda della stessa considerazione in Italia».

Sappiamo che il metodo scientifico avanza lentamente. Cosa ti sentiresti di dire ai pazienti e a quanti hanno perso fiducia nelle possibilità della ricerca?

«Qualche volta la scienza procede lentamente, qualche altra con una velocità sbalorditiva. Penso che stiamo ancora imparando a comprendere la FC e come curarla per impedirle di colpire i polmoni e altri organi, persino senza farmaci miracolosi in grado di ridurre la maggior parte dei sintomi e dei rischi di danni ai tessuti.Secondo me ci sono due direzioni nelle quali guardare con speranza: una ci porta verso l’uso di metodi nuovi e migliori per difendere i polmoni FC dalle infezioni e dalla perdita della loro funzionalità. L’altra continuiamo a credere consista nella possibilità di trovare un farmaco che corregga il difetto di base o potenzi abbastanza le funzioni della proteina, in modo da rendere la FC una malattia non più minacciosa e per la quale i pazienti dovranno semplicemente prendere una pastiglia. Stiamo ancora cercando di scoprire che cosa mettere nella pastiglia, ma non conosciamo ragioni per cui un farmaco simile non si possa realizzare».

Hai vissuto gli anni della scoperta del gene. Credi li si possa mettere a confronto con quelli che stiamo vivendo?

«È difficile, forse impossibile, analizzare il presente finché non è diventato passato. Onestamente credo che ci troviamo sempre in un periodo di scoperta, nella vita e nella scienza. Oggi come allora stiamo sul ciglio di tutto quello che ancora non sappiamo domandandoci ‘perché’ e ‘Perché’ è la più importante di tutte le domande. Il tentativo di pensare a tutte le cose che non sappiamo può spaventare tanto quanto stare sull’orlo di un’altissima scogliera, ma è anche esaltante. Non sappiamo con certezza che cosa vedremo né quale sarà la prossima scoperta, ma abbiamo la certezza che migliorerà le nostre vite».

Che cos’è per te la ricerca?

«La ricerca è chiedersi continuamente ‘Perché?’ ed è un mezzo attraverso il quale trovare una risposta ogni tanto».

Che cosa hai imparato come ricercatore?

«Che non contano tanto le risposte che diamo quanto le domande che ci facciamo».